大阪関西万博の中国パビリオンに書かれている漢文について

大阪関西万博の中国パビリオンは、特徴的な外観に沢山の漢文が書かれていますが、何が書いてあるのか興味がわいたので、少し調べてみました。 全体に、万博の理念とか世界平和、SDG'sに関連しそうな句を掲載しています。

しかし、もうすこし調べてゆくと、習近平総書記がXXの会議でこの句を引用していた、という記事もポツポツ見かけることがあります。 たぶんこういう演説文はゴーストライターが選んできているものも多いのだとは思うのですが、中国の内政的にもクリアしたものになっているのでしょうね。

あと、私は漢詩・漢文の専門教育を受けたわけでもなく、素養があるわけではないので、間違っているかもしれません。 なので、楷書や隷書は比較的読みやすいのですが、篆書や金文などは、さすがに何が書いてあるのかさえ分かりません。 そんなとき、人文情報学研究所が公開している蔵書印ツールコレクションの篆書画像検索システムが役に立ちます。 画像をコピーして張り付けると、可能性のある漢字がいくつか候補で上がってきてとても便利です。

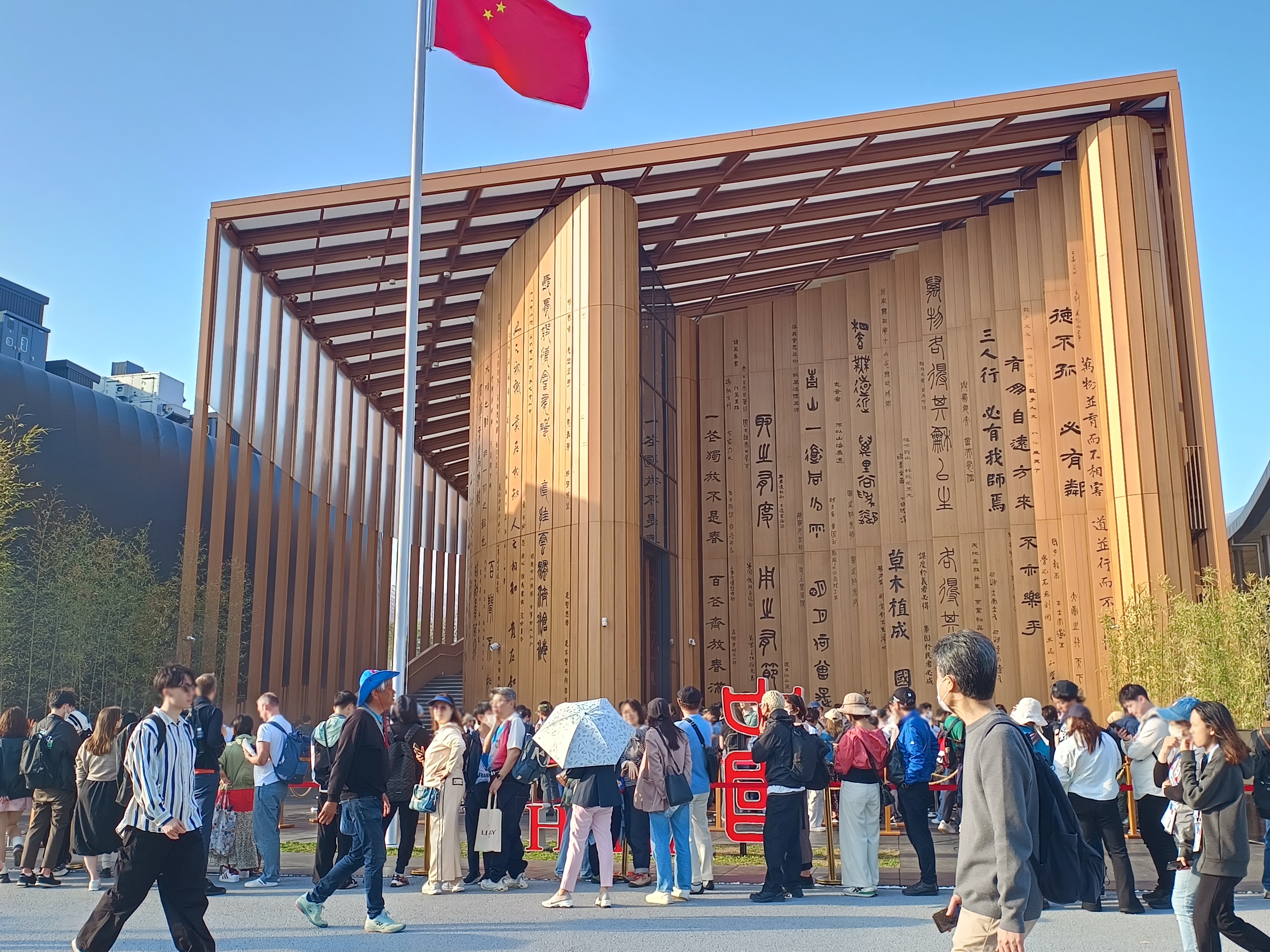

この写真に書かれている漢文を読んでみる

下記写真の大きな文字で書かれている句を、一番右から読んでみました。

徳不孤必有隣

- 出典:論語

- 徳は孤ならず、必ず隣有り。

徳のある人は孤立しない。いつか必ず理解してくれ、支えてくれる人が現れる、との意味。

東京の大きな書店「有隣堂」はここからきています。

萬物並育而不相害。 道並行而不相悖。

- 出典:中庸

- 万物並び、育して相害せず、道並び行われて相もとらず。

あらゆる多様なものが、並んで成長しているが、お互いに妨害しあったしない。それぞれの道は別々にあるが、悖る(もとる)ことはなく、並存している。 というくらいの意味で、このあとに、小德川流。大德敦化。と続く有名な箇所です。

有朋自二遠方来、不亦楽乎

- 出典:論語、学而

- 朋有り、遠方より来たる、また楽しからずや。

論語の最初の言葉であり、この句の前後は、

子曰、学而時習之、不亦説乎。有朋自遠方来、不亦楽乎。人不知而不慍、不亦君子乎

となっていて、学ぶ楽しさ、嬉しさを説いた句となっています。

三人行 必有我師篤

- 出典:論語

- 三人行えば、必ず我が師有り。

三人いれば文殊の知恵、とは日本のことわざですが、論語では、三人いれば誰かが必ず師匠となる人がいるとの意味。 良き見本を見てはそれを手本とし、悪き見本を見ては、それを反面教師として自らを戒めよ、ということです。

万物各得其和以生、各得其養以成

- 出典:荀子

- 万物各其の和を得て生じ、各其の養を得て成る

万物は(敵対せず)お互いに調和して生じており、お互いが養い合って成長するという意味です。 なお、この言葉は習近平総書記が、2021年の生物多様性条約締約国会議の基調演説で講演した際に引用したものでもあるようです。

草木植成、国之富也

- 出典:(管子)

- 草木植成するは、國の富なり

管子は、君主が国を反映させる5原則として、(1)草木を植え、(2)灌漑水利を高め、(3)桑や麻を植え五穀をつくり、(4)家畜を買い野菜や果物を作り、そして(5)質素であることを解いています。 草木植成はその第一箇条です。

相知無遠近、萬里尚爲鄰

- 出典:全唐詩 張九齡の漢詩「送韋城李少府」より

- 相知るに遠近無し、万里尚、隣となす

友達に遠くも近くもない。万里を離れていても、隣人のようなものだと。 張九齡は有名ですが、唐詩選にも唐詩三百首にも載っていない句。

青山一道 同担風雨。明月何曾是両郷。

- 出典:全唐詩 王昌齢の漢詩「送柴侍禦」より

- 青山は雲雨を同じくし、明月は何ぞ曽て是れ両郷ならん

流水通波接武岡,送君不覺有離傷。

青山一道同雲雨,明月何曾是両郷。

河の流水や波は武岡に続いている。君を見送っていても、離別の心の傷は感じない。 青山がまとう雲も降る雨も同じであり、両地で見上げる名月も同じではないか。故郷ごとに分かれてあるわけではない。

ネットで調べると、コロナ発生の初期、京都市福知山市は、友好都市の大連市に防疫物資を送った。そのときに、この句が添えられていた。 大連市からは北九州市にマスクが20万枚送られてきた。そのときには、先方から夏目漱石の「春雨や身をすり寄せて一つ傘」の句が添えられていたという。

ほかにもコロナの時期には日中の間でこうした物資支援や詩句の交換が行われていたようだ。 そういう友情をふまえてのこの句ではないかと。

取之有度、用之有節、則常足

- 出典:資治通鑑

- 之を取るに度有り、之を用うるに節有り、則ち常に足る

(資源や税金を)取得するには限度があり、使用するには節度があるならば、常に足りるということ。 SDG'sに則した言葉であろう。この言葉の前後は以下のような感じです。

夫地力之生物有大限,取之有度,用之有節則常足。

取之無度,用之無節,則常不足。

生物之豐敗由天,用物之多少由人,是以聖王立程,量入為出,雖遇災難,難,乃旦翻。

下無困窮。理化既衰,則乃反是,理化,猶言治化也。

量出為入,不恤所無。桀用天下而不足,湯用七一里而有餘,是乃用之盈虛在節與不節耳。

その土地が生命を生み出す力には限りがある。 ある範囲内で採り、節度を守って使えば、常に生命は満ち足りる。 無制限に採り、節度を守らずに使えば、常に生命は不足する。 生命の豊かさや衰えは天が定め、物の多少は人によって決まる。 よって、かつての帝たちは収入を量って支出をするようにした。 災難に見舞われたとしても、夜が明ければもとに戻り、下々は困窮しない。 合理化が衰退してしまうと、逆のことが起こる。 合理化とは今もなお依然として統治することだ。 支出を量って収入を計画すれば、心配するところはない。 古の夏の暴君桀王は天下を尽くしても資源が不足したが、殷の名君湯王は七十一里を費やしてもなお資源が余った。 これすなわち、量の過不足は節度の有無に左右されるからである。

一花独放不是春、百花齊放春満園

- 出典:増広賢文

- 一花独放是れ春ならず、百花斉放春園に満つ

一つの花が咲いただけでは春が来たとは言えず、百の花が一斉に咲いた時にこそ本当に庭じゅうが春の色に満ちるという意味。

増広賢文(古今賢文や昔時賢文などとも呼ばれる)というのは、明代に編纂された格言・ことわざ集のような書物のようです。 ただ、中國哲學書電子化計劃の増広賢文を見ても、この句は載っていない。 「錢財如糞土,仁義値千金」お金なんてクソみたいなもので、仁義こそが値千金…なんて格言は載っているのですが。

"一花独放不是春,百花齊放春満園"は、万博会場に沢山の国の展示が揃って咲き誇る様を表現するのに良い句だと思います。 日中経済協会の記事によると、中国パビリオン開館式の開館宣言でもこの句に触れていたようです。

- 公開日2025-04-28

- 最終更新日 2025-04-28

- 投稿者 太田垣